小田切 徳美(明治大学農学部教授、農学博士)

- 小田切 徳美(おだぎり とくみ)

-

明治大学農学部教授、農学博士

1959年神奈川県生まれ。東京大学大学院修了。専門は農村政策論、地域ガバナンス論。高崎経済大学助教授、東京大学助教授を経て、2006年より現職。国土審議会政策部会特別委員、過疎問題懇談会委員、第29次地方制度調査会委員などを歴任。著書に「実践まちづくり読本」(共著)、「日本の農業」(編著)などがある。

農山村が直面している3つの空洞化

「誇り」の再生が最重要課題

日本の農山村は3つの空洞化に直面している。

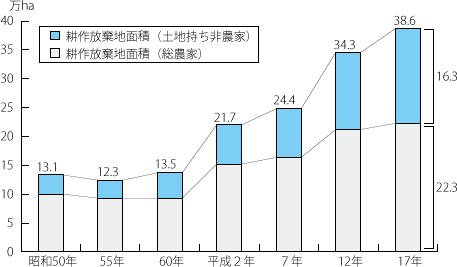

第一に「人の空洞化」。1960年代に始まる高度経済成長とともに、農山村から都市部への人口流出が始まり、それは今も続いている。1980年代後半からは「土地の空洞化」が始まる。農業で言えば耕作放棄地、林業で言えば管理放棄された林地ということだ。そして1990年代から起こっているのが「ムラの空洞化」だ。この場合のムラは「集落」を意味する片仮名のムラ。人口減少や高齢化によって集落が機能しなくなってきた集落が増えており、これを空洞化と呼んでいる。1960年代以降現在に至るまで、こうした動きが次々と押し寄せているのが農山村の現状だ。

3つの空洞化は、社会的に新しい現象でありまた大きな課題をはらんでいた。そのため、それぞれの現象や課題を表す造語が生まれた。人の空洞化からは「過疎」、土地の空洞化からは「中山間地域」そして、ムラの空洞化をめぐっては「限界集落」という言葉が生まれている。

では何がこの3つの空洞化を生み出したのか。人、土地、ムラという空洞化の連鎖を引き起こしたものは何か。

もちろん、高度経済成長の実現のために都市部や太平洋ベルト地帯への集中化を進めてきた国土政策、工業立国を目標に進められた産業経済政策、第一次産業に希望を持てない農業政策、またそうした中で拡大した地域間格差とか、要因と思われるものを挙げることはできる。しかし、それだけではこの問題をひもとくことはできない、解き明かすことはできない。

私は、根底にあるのは「誇りの空洞化」だと考えている。一言で言えば、住民自身が農山村に住み続ける誇りがなくなってしまった、あるいは農山村に住み続ける意義を見い出せなくなってきた、ということだ。

農山村では、子どもに関して「こんなところで苦労をさせたくない」「東京、大阪にだして高い教育を受けさせたい」といった発言が当たり前のように聞かれる。親たちのそんな発言を聞いて育った子どもたちは、自分のムラを「こんなところ」と思ってしまう。また農業や林業を「苦労」と考えてしまう。自分たちの住む地域や生業(なりわい)を否定する言葉が一人歩きし、子どもたちに受け継がれ、「誇りの空洞化」を広げていく。この「誇りの空洞化」こそが、3つの空洞化の一番根底に、奥深いところに埋まっているのではないか。

これまでの日本の取り組みを振り返ってみると、過疎や中山間地対策として、実に様々な政策が各省庁や自治体から提案・実行されている。おそらくはこれ以上はないというほど多彩かつきめ細かといっても過言ではない。しかしそれでも過疎地域、中山間地域の再生は今に至るまで成し得ていない。それは施策が、「誇りの空洞化」という最も奥深い問題にまで行きついていないからだといえる。逆にいえば、この誇りの空洞化を逆転させる、誇りを再生する施策あるいは地域づくりこそが、今求められている。

過疎問題懇談会の座長を務めている宮口侗廸(としみち)早稲田大学教授は「地域づくりというのは時代に応じた新しい価値をつくり出すことだ」とおっしゃっている。地域の新しい価値をつくり出すというのは、まさに新しい誇りをつくり上げていくということを意味しているのだと思う。「価値」や「誇り」の視点がないと、真の地域再生は実現できないだろう。

◆耕作放棄地(面積)の推移

資料:農林水産省「農林業センサス」